ordinalo senza spese di spedizione

... e di Federico Riccardo Chendi leggi anche VOLEVO ESSERE VALLANZASCA

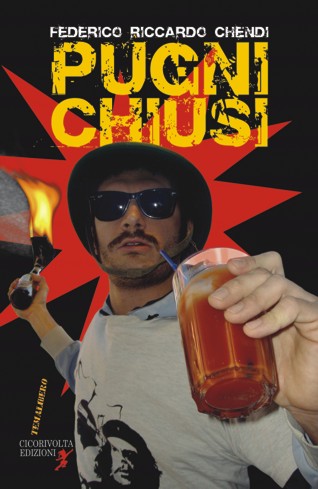

titolo:

"PUGNI

CHIUSI"

autore Federico Riccardo Chendi

ISBN 978-88- 95106-22-9

€

10,00 - pp.149

- © 2008 in

copertina, foto originale di Daniela Ambrosio

- Elaborazione grafica di

Emidio

Giovannozzi

PUGNI

CHIUSI parla di fuga e di militanza,

tempo di vita e di morte, giustizia e ingiustizia,

vera e presunta rivoluzione.

Molti immaginano le rivoluzioni come una serie di atti eroici, come

battaglie straordinarie, ma esserci dentro è un’altra storia.

C’è solo il fango e il sudore e la paura. Ci sono i giorni

vuoti, passati a fare nulla, e i gesti banali. Ma quando finisce il

combattimento, tutto diventa più nitido, e una sensazione di

vuoto ti avvolge e ti sazia.

Ho deciso io di fare questa vita, non me l’ha imposta nessuna circostanza,

né la povertà, né il caso. Ripercorro ogni bivio

della mia esistenza, la scelta della violenza è stata nel mio

caso dettata soltanto da una insana razionalità. Non vi è

mai stata traccia di velleitario nei miei pensieri e nei miei gesti;

ho sempre nutrito la convinzione che soltanto le battaglie disperate,

inutili, valgano la pena di essere combattute. Quella dell’indipendentismo

corso era soltanto una fra le diverse ipotesi che ho preso in considerazione;

ma io non sarò mai un terrorista, io sono un combattente.

Adesso che sono lontano da Crescenzago, mi manca un poco anche quel

suo caratteristico caos edilizio, quelle sue costruzioni disomogenee,

quella speculazione selvaggia. Non so se rivedrò ancora il mio

quartiere. Davanti a me non c’è più il palazzo con

l’intonaco color giallo-Milano screpolato in più punti,

con le tegole e i balconi coperti di muschio e di sterco di piccioni.

Adesso, se mi affaccio dalla finestra, vedo il mare, il mare odoroso

del porto di Ajaccio.

leggi la recensione di arcilettore

Brano tratto da "PUGNI CHIUSI"

A

ogni incrocio mi voltavo verso piazzale Loreto per vedere se arrivava

l’autobus. Milano era immobile, stranamente silenziosa, avvolta in

una notte scura, senza pioggia. Via Padova odorava di spezie e di asfalto

umido, di sudore e di birra. Quella era la mia zona. Iniziò a piovere

all’improvviso.

Il sapore che avevo in bocca era amaro come il sangue che scorreva mischiato

all’acqua sul marciapiede. Era di un ragazzo della mia età,

la barba appena accennata gli cresceva a macchie sulla pelle olivastra.

Stava a terra. Perdeva del sangue dal naso e dalla bocca. Si lamentava

appena. Non avevo avuto il coraggio di dire una sola parola.

Stavo con i pugni chiusi nell’ombra a vedere quei ragazzi che si

allontanavano. La 56 barrata passò senza fermarsi. La luna scomparve

dietro un palazzo troppo alto. Smisi di respirare per qualche secondo.

Chiamai un’ambulanza e mi incamminai verso casa. Le macchine alzavano

spruzzi che mi bagnavano. Non li sentivo. Provavo soltanto la banalità

del dolore, che non serve a nulla senza la rabbia.

Non è vero che il sangue dei vinti e dei vincitori ha lo stesso

colore. Un tempo lo credevo anche io, ma con il passare degli anni mi

sono dovuto ricredere. Il sangue dei vinti è di un rosso più

intenso, più persistente, insomma è più sangue di

quello dei vincitori. Forse perché morendo ne spargono di più

sull’asfalto, sul cemento, oppure sul cuscino o sul legno di una

scrivania. Non è una differenza che si può apprezzare con

l’ausilio di un microscopio, ma soltanto a occhio nudo. Ci sono uomini

che sanno per cosa lottano, altri soltanto lo sospettano. Ma è

dal contrasto con una superficie bianca che risalta al meglio la vivacità

del rosso del sangue. Solo sulla carta si può senza dubbio distinguere

il sangue di un vinto da quello di un vincitore.

Crescenzago è una zona a nord-est di Milano, un cuneo incassato

fra Sesto San Giovanni, Cologno Monzese e Vimodrone; un triangolo che

ha per lati viale Monza, via Palmanova e la tangenziale est. E’ un

brandello di Milano tagliato in due dal naviglio Martesana e percorso

in tutta la sua lunghezza da via Padova. Oggi è il quartiere più

multietnico d’Italia, una casbah ai bordi di Milano, ma quando questa

storia ha avuto inizio nei suoi cortili si udiva un mix di pugliese, di

calabrese e di brianzolo e non un vociare indistinto di arabo, cinese

e spagnolo. Erano ancora più lontani gli anni in cui la zona era

stata terra di conquista delle diverse bande della ligera, la mala milanese,

che controllavano il quartiere più della polizia. Delle osterie

non c’era più traccia, dove i delinquenti comuni si mischiavano

con gli schedati politici, dove nascevano i colpi e le spedizioni punitive.

Erano gli anni in cui la violenza era violenza e basta, che fosse ideologica

o criminale poco importava, dava rispetto e ammirazione all’interno

del quartiere. Certo era un gioco che durava poco, nei migliore dei casi

portava dritti a San Vittore, più spesso lasciava stesi sul selciato

in una pozza di sangue, ma le regole le sapevano tutti, e le accettavano.

Crescenzago era il mio quartiere, ma non solo. Quando mi svegliavo la

mattina e inforcavo la vespa per andare in un liceo del centro, all’altezza

di piazzale Loreto avevo la stessa sensazione che si prova dopo aver varcato

una frontiera. Dalla finestra della mia camera la vista era desolante,

i caseggiati erano addossati gli uni agli altri senza nessun criterio,

quasi fossero il frutto della malsana creatività di qualche urbanista.

In mezzo a quella distesa di condomini stava la villa liberty della mia

famiglia, costruita da un antenato eclettico quando Milano si fermava

diversi chilometri prima. Con il passare dei decenni la città aveva

raggiunto la nostra villa e aveva proseguito il suo sviluppo sino a congiungersi

con Sesto San Giovanni, poi aveva cercato altrove terreno per espandersi.

Nonostante i miei genitori mi avessero sempre fatto frequentare le migliori

scuole della città e i figli dei loro amici altolocati, la periferia

e la sua gente mi aveva sempre attratto di più.

Giorno dopo giorno Crescenzago e le sue bande diventavano la mia famiglia.

Adesso

che sono lontano da Crescenzago, mi manca un poco anche quel suo caratteristico

caos edilizio, quelle sue costruzioni disomogenee, quella speculazione

selvaggia. Non so se rivedrò ancora il mio quartiere. Davanti a

me non c’è più il palazzo con l’intonaco color

giallo-Milano screpolato in più punti, con le tegole e i balconi

coperti di muschio e di sterco di piccioni. Adesso, se mi affaccio dalla

finestra, vedo il mare, il mare odoroso del porto di Ajaccio. Sono chiuso

in questa casa da due settimane ma non mi sento in trappola, mi sento

libero come non lo sono mai stato prima. Quindici giorni fa ho ucciso

un uomo, e il colore del suo sangue riempie le mie notti, non di incubi,

ma di sogni iperrealisti come i quadri americani, fatti di immagini soltanto

leggermente sfumate sui bordi, che rappresentano i confini di una scelta

che si fa chiara, mentre altrove le pistole tacciono e lasciano il posto

al ticchettio delle dita sulle tastiere dei computer, io ho deciso di

sparare, è stata la prima volta, ma ho l’impressione che non

sarà l’ultima.

Apro la finestra, fuori è una serata scura, che neanche i lampioni

mossi dal vento riescono a illuminare.

Ho finito il pastis e la birra alla castagna, mi rimane soltanto una bottiglia

di vino di Patrimonio; domani sarò costretto a uscire se qualcuno

non mi verrà a rifornire entro sera. Sto imparando la lingua corsa

e mi alleno ascoltando le canzoni tradizionali e parlando da solo. Anche

se sono confinato in due umide stanze non mi sento per nulla incarcerato.

Ho deciso io di fare questa vita, non me l’ha imposta nessuna circostanza,

né la povertà, né il caso. Ripercorro ogni bivio

della mia esistenza, la scelta della violenza è stata nel mio caso

dettata soltanto da una insana razionalità. Non vi è mai

stata traccia di velleitario nei miei pensieri e nei miei gesti; ho sempre

nutrito la convinzione che soltanto le battaglie disperate, inutili, valgano

la pena di essere combattute, queste sono le sole in grado di destare

in me un qualche fascino. Quella dell’indipendentismo corso era soltanto

una fra le diverse ipotesi che ho preso in considerazione. In un primo

momento avevo pensato di aderire alla causa palestinese, sono stato anche

qualche settimana a Gerusalemme e nei territori occupati, ma la situazione

non era favorevole ai miei progetti. I più attivi erano quelli

di Hamas e degli altri gruppi islamisti, e io non volevo aver nulla a

che fare con il fanatismo religioso e con il terrorismo; io non sarò

mai un terrorista, io sono un combattente. Certo ero rimasto affascinato

da Gerusalemme, quella città di pietra bianca che mi attraeva come

una calamita e mi respingeva con il suo esasperante ribollire di conflitti.

Entrando dalla Porta di Damasco venni sommerso da un inestricabile intreccio

di minareti, campanili, sinagoghe. Il suo profilo visto dal Monte degli

Ulivi, che brillava di riflessi dorati sotto la brezza della sera, era

metafisico tanto quanto la sua condizione, crocevia di ogni contraddizione,

porta del paradiso e dell’inferno al contempo, slanciata verso l’altezza

dell’infinito e verso le viscere della terra. Rimasi giorni a camminare

fra i vicoli della Città Vecchia, passando dai quartieri arabi

a quelli ebraici senza riuscire ad afferrare la sua essenza. Quella era

Gerusalemme, un mistero che da millenni cercavano di sciogliere nelle

sue madrase, nelle scuole di Torà, nelle sue chiese.

Infilarmi in quella situazione caotica e confusa non mi pareva una buona

soluzione, e dopo qualche pranzo a base di kebab e felafel, ho ripreso

un aereo per Roma, confuso fra i pellegrini di ritorno dal Santo Sepolcro.

Appena sbarcato in Italia sono caduto in depressione.

“Dove avrei potuto combattere? Con chi?” mi chiedevo svuotando

una bottiglia dopo l’altra di birra tiepida in una camera d’albergo

affacciata sulla stazione Termini. Migliaia di persone passavano sotto

di me e ognuna sembrava avere chiaro in mente dove andare. Soltanto qualche

barbone bighellonava senza apparente meta per i marciapiedi del piazzale.

Io sapevo bene quello che volevo fare, ma non avevo ancora deciso dove.

Mi sedetti sul letto e per un istante chiusi gli occhi. Il soffitto chiazzato

di umidità, nella penombra della sera, lasciò il posto alle

luci al neon di una stanza intonacata di fresco.

(...)

Nato

nel 1978 Milano, Federico Riccardo Chendi si è laureato

in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Modena

e Reggio Emilia con una tesi in Storia del Giornalismo sulla strage di

Piazza Fontana nella stampa Italiana: “12 dicembre 1969: la strage

di (…) come oggetto e come rappresentazione.” Dopo la laurea,

rientrato a Milano, per un anno sostiene di aver fatto l’editor presso

la Rizzoli. Di seguito, ha lavorato tre anni presso una Galleria d’arte

di Firenze. Nel 2007, di nuovo a Milano, ha aperto un locale dando sfogo

alle sue passioni per gli anni ‘70. Il locale si chiama Ligera -

dedicato alla mala romantica milanese. Di fronte al locale c’è

una moschea e di fianco un ristorante cinese; dunque, in periferia di

Milano e al centro del mondo.

E’ appassionato di letteratura noir e di film poliziotteschi, in

particolare il cinema di Fernando di Leo tratto da Scerbanenco. Va in

giro anche di notte con i ray-ban a goccia, porta i baffi alla Maurizio

Merli, basette lunghe, camicie troppo strette dai colori improbabili.

Guida tutti i giorni - alla faccia dell’ecopass - un’Alfa Romeo

GT Junior del 1974, come quella che avevano Pasolini e Vallanzasca. Di

se stesso dice: “Non sono un nostalgico, semplicemente gli anni ‘70

per me sono appena cominciati.”

Nel 2008 ha pubblicato la raccolta di racconti Volevo essere Vallanzasca (Cicorivolta).

Questo è il suo primo romanzo.